O tempo chega para todos, quer dizer, todos os que permanecem vivos. Chega e logo a gente fica com um patrimônio imenso de lembranças, imagens, sorrisos, contrariedades, fotografias, pedaços de papel, roupas, sabe-se lá mais o quê.

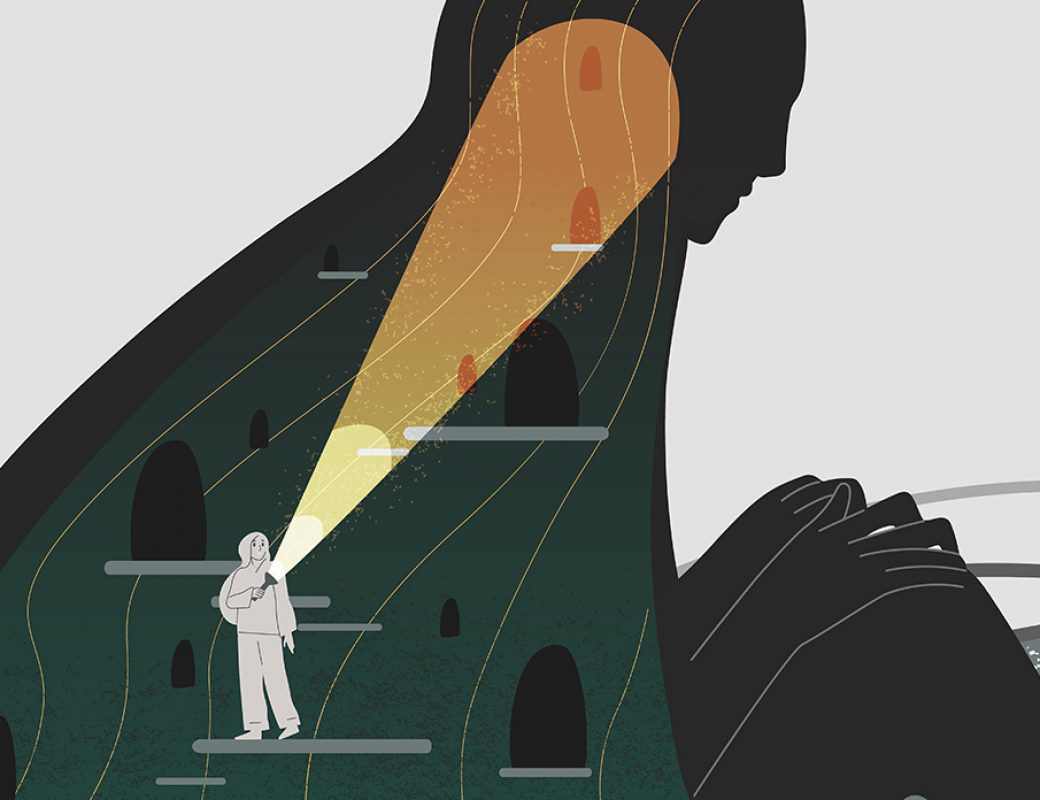

Para alguns esse conjunto pode ser pesado: lutos mal terminados costumam reclamar atenção por muito mais do que gostaríamos. Longe de ser especialista no tema, sempre lembro de um lindo texto de Freud que distingue melancolia e luto: ela é aquela que nos arrasta para os pântanos da tristeza, porque parece que a gente morre junto com o ente querido que se foi, ao passo que o luto, uma vez concluído, nos tranquiliza: sabemos que aquele que foi perdido permanece em nós, justamente porque fica na nossa lembrança.

Minha avó Ziloca morreu faz tempos. Eu já era adulto, com uns 30 e tantos anos. Tive tempo de curtir o lado bom de ser neto, tanto por comer o pão sovado dela, inigualável, quando por ouvir dela algumas histórias. Nascida em Porto Alegre acho que em 1903, ela descendia apenas de luso-brasileiros, uns Ribeiro, uns Moraes, uns Ladeira e por aí afora. Uma parenta nossa retraçou nossa genealogia até os avós do famoso Jerônimo de Ornellas, no século 16.

A vó gostava de ler, creio que mais poesia do que qualquer outra coisa. Uma vez pedi ao Mario Quintana uma dedicatória para ela, isso no tempo em que ele ainda ficava na livraria do Globo, naturalmente na rua da Praia, ao alcance de qualquer leitor que chegasse. Quando ela se foi, recuperei o livro para mim, como lembrança dos dois velhinhos.

Desde que ela morreu em mantenho um pequeno arquivo com frases dela, provérbios e coisas assemelhadas, que ela dizia como comentário a alguma situação. O importante era mesmo usar a frase para arrematar o evento, para conferir-lhe sentido, para resumir a alma da coisa.

“Ninguém cuspa para o ar que na cara não lhe caia”, por exemplo. Sentido claro: era para comentar que alguém tinha cuspido para o ar, quer dizer, tinha sido imprudente ou impertinente (esta aliás era uma palavra muito usada para crianças, na minha infância, e parece que desapareceu), e agora recebia de volta o resultado nefasto de seus atos. Era uma advertência e ao mesmo tempo uma visão fatalista: não tem saída – quem cospe para o ar recebe o cuspe no rosto, no futuro.

Fatalismo era um dos temperos fortes de seu repertório. “Burro trabalha dobrado”, ela dizia ao ver que alguém estava refazendo um trabalho mal feito – e o significado mais profundo era que a cada vez a gente devia dar o seu melhor para fazer bem.

Lembro sempre de um grande comentarista da cultura chamado Walter Benjamin, uma figura ao mesmo tempo sombria e melancólica mas também instigante e profundamente humanista, da mesma geração da minha avó mas com vida desenvolvida na Alemanha e na França (judeu de origem rica, se identificou com a perspectiva socialista e no fim da vida desapareceu, talvez suicidado, no contexto do nazismo). É dele a ideia de que os provérbios, as frases feitas, como as que a vó Ziloca empregava, pareciam ser ruínas de filosofias.

É como se na origem essas frases tivessem sido concebidas em meio a análises minuciosas e longas considerações, que com o tempo tivessem se reduzido a apenas uma sentença – como uma pedra que, no fundo do rio, vai perdendo as arestas e ficando mais gentil para o toque humano.

Assim era minha saudosa vó Ziloca, assim a retenho na memória.