Andam muito em moda os livros envolvendo memória, história, depoimento, testemunho, escrita de si (este o nome mais abrangente para o fenômeno). Uma excelente moda: nunca como agora, em língua portuguesa e creio que em qualquer outra, há todo um esforço para publicar livros que fazem desfilar no presente de cada texto cenas, emoções, traumas, imaginações, sonhos que de fato ocorreram no passado.

O Nobel deste ano foi para a francesa Annie Ernaux. Que tipo de livros ela escreve? Bem, são peças dessa espécie aí – escrita de si, memória, etc. Ela botou em circulação um termo novo, autoetnografia, em substituição a outro, autoficção, que já andava no mundo da imprensa e da crítica literária para designar um fenômeno relativamente novo: livros que se apresentam como ficção mas que se baseiam em dados objetivamente conhecidos como parte da vida dos autores.

O exemplo mais vigoroso no Brasil foi O filho eterno, de Cristóvão Tezza, de imenso sucesso. Ali se lê a história de um escritor e professor universitário que vinha da experiência hippie e se tinha na conta de uma pessoa emancipada, sem preconceitos, mas que é atropelado pela chegada de um filho com síndrome de Down. Sua autoimagem craquelou e se desfez quando se deu conta de que ali estava um limite, duro e irrecusável, da vida. O autor não fez segredo de que tais fatos são precisamente aqueles que ele enfrentou em vida, com um filho, diz ele, eterno, imagem triste mas justa.

Como o prezado leitor e a gentil leitora percebem, estamos com um problema interessante: saber o que é exatamente ficção. Uma história inventada e ao mesmo tempo parecida com a vida real, ok; mas quão distante ela fica da vida chamada de real?

Voltemos ao Nobel do ano. Annie Ernaux não se propõe a escrever romances (mas a ficha catalográfica para seus livros diz “Ficção francesa”…). O que ela produz são memórias, em sentido genérico. Memórias impiedosas, poderíamos dizer.

Mas vai além disso: seus livros promovem reconstituições minuciosas de sua vida pessoal, da vida de seus pais, interioranos de quem ela por muito tempo teve vergonha.

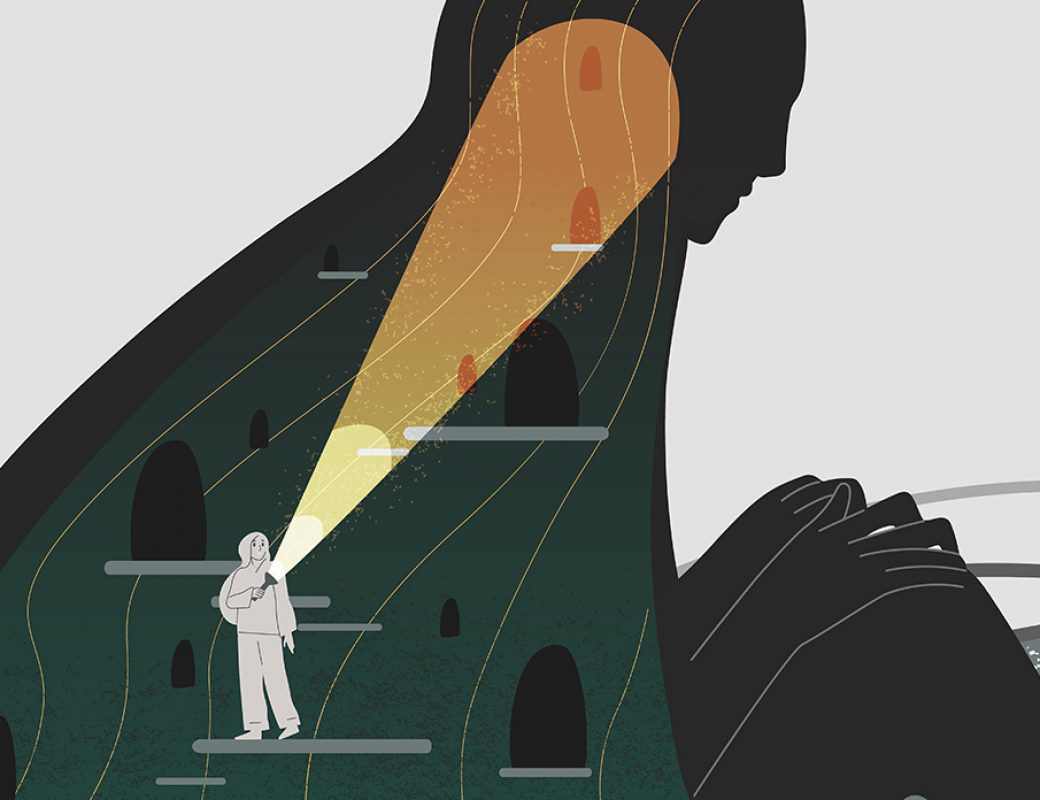

Professora, ela conta de sua formação, mas seu interesse está cifrado na palavra que acima lembrei, autoetnografia. Etnografia designa a escrita que os antropólogos produzem: olham para a população que vão estudar, seja ela de gente remota como uma comunidade indígena em estado tradicional ou de gente urbana parecida com todo mundo, e procuram descrever com o máximo de minúcia o que percebem, sem juízos precipitados de valor, e pelo contrário, se autopoliciando para, em lugar de julgar, descrever, para entender.

Será algo possível, então, fazer uma autoetnografia? Olha: eu acho que sim, lendo a obra da Ernaux. Que vale muito a pena conhecer. São livros breves, cada um focado em uma experiência ou em uma época, para a qual a autora olha com uma ênfase compreensiva mas sempre crítica. Se quiser uma sugestão, comece por O lugar (editora Fósforo). É sobre sua casa familiar, numa cidade pequena, onde o pai e a mãe cuidavam de um café e viram a filha desabrochar. Lindo, tocante, melancólico, emancipador.

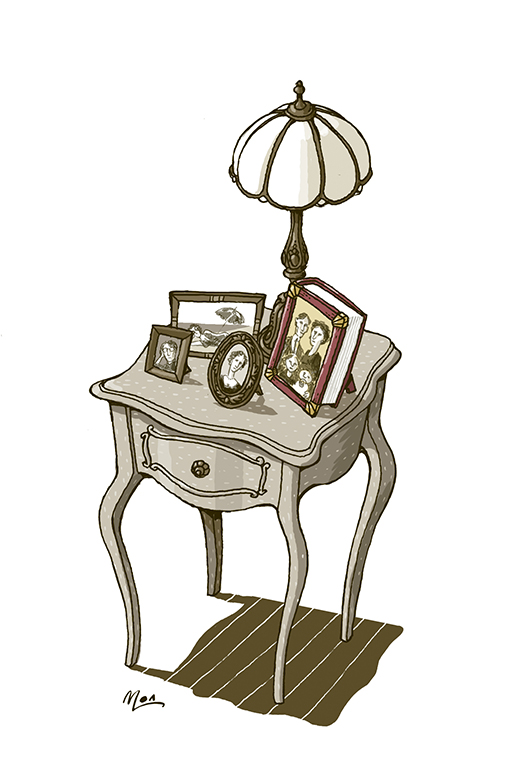

(Se não for abuso da boa vontade, vou sugerir outro livro, em relação ao qual eu não tenho nenhuma isenção crítica: A estranha ideia de família, de Julia da Rosa Simões, da editora Arquipélago. Sou casado com a autora, que é a mãe dos meus filhos. Acompanhei tudo desde o início. O que posso dizer com certa distância: trata-se de um livro que também envolve autoexame da autora, mas o foco é a história dos avós, pai e mãe de seu pai. Gente muito diferente entre si, ele imigrante português, ela filha de gente fazendeira de Santana do Livramento. Gente que cruzou na vida e deixou, além de dois filhos, um rastro de mistérios, obscuridades, interditos, que a Julia resolveu desvendar, com seu tino de historiadora e um texto sensível.)